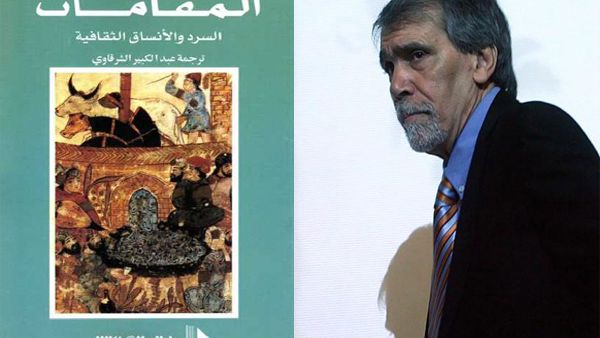

«المقامات: السرد والأنساق الثقافية»

-تأليف الدكتور عبد الفتاح كيليطو-

صدر كتاب «المقامات: السرد والأنساق الثقافية»، لـ د. عبد الفتاح كيليطو، بطبعته الأولى عام 1983م، وكانت الطبعة الثانية 2001م، كلاهما عن دار تويقال، في الدار البيضاء - المغرب، والذي ترجمه عن الفرنسية: عبد الكبير الشرقاوي، وقد بلغت عدد صفحات الكتاب: 244 صفحة، من القطْع العادي.

وتأتي أهمية الكتاب من كونه قراءة جديدة لفنّ المقامات وهو الفن الروائي المسرحي العربي القديم، فيجتهد الباحث كليطو في بيان جماليات هذا الفن وما أحدثه من تأثير وما اشتمل عليه من أهداف. وفي الكتاب تفنيد للقراءات الناقصة والمشوّهة لفن المقامات.

يتكون الكتاب من مقدمة، وخمسة عشر فصلًا، وخاتمة، وفهارس.

اشتملت المقدمة على إضاءة حول مصطلح المقامة الذي رآه دالًا على تآليف نثرية وشعرية اختاره الهمذاني وخرج به من الخمود ومن ضيق المعنى المعجمي. ويرى المصنّف أن المقامة هي شكل وليس نوعًا، مثلها مثل القصيدة من هذه الزاوية، ولذلك كانت تتضمن على أنواع مختلفة.

كما تضمنت المقدمة شرحًا لعمل المصنِّف في كتابه، إذ يبحث في مصادر الهمذاني مبدع فن المقامات، ويتناول بالدراسة خمسة مؤلفين هم الهمذاني وابن شرف وابن بُطلان وابن ناقيا والحريري.

وكذلك تناول في المقدمة شرح معنى الأنساق الثقافية التي وردت في عنوان الكتاب، وأنها تعني باختصار: المُواضَعة الاجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية أو الجمالية الفنية التي تفرضها -في لحظة معيّنة مِن تطوُّرها- الوضعيّة الاجتماعية، وهي مُواضَعة يقبلها ضمنيًا المُبدِعُ وجمهورُه.

وقد وزّع المؤلِّف الفصول على عناوين رئيسة ضمَّتْ كلّ واحدة منها خمسة فصول، وهي:

- (حوار الأنواع) والذي يستجلي فيه عددًا من الأنساق التاريخية والجغرافية والاجتماعية والشعرية.

- (التسمية والبنية) والذي يبحث فيه الأنساق التي كانت في الأصل من التلقّي الذي خُصّ به معاصرو الهمذاني ومَن خَلَفوه مباشرة.

- (قضايا قراءة الحريري) والذي خصصه للحريري، وتناول فيه الأنساق القديمة للقراءة، بالقياس إلى الأعراف الحديثة للقراءة.

واشتملت الفصول الخمسة الأولى على الكلام عن عناصر المقامات وما يميزها:

فكان الفصل الأول عن (السفَر)، حيث أبان عن حضور هذا العنصر بكل أشكاله في مقامات الهمذاني طوال الصفحات. ليبدأ المصنّف من هنا انطلاقته في التحليل والقراءة، فيتحدث عن الفضاء في المقامات وعن الزمان وعن التحولات التي سببها التجوال عبر الأوضاع الاجتماعية واختبار التجارب وأشكال الحياة المختلفة... ثم عن أثر العنونة في الدلالة على المكان والزمان...

أما الفصل الثاني فقد كان عن عنصر (المضحك) أو ما نسميه (الفكاهة)، ومن أين استلهماها أصحاب المقامات؟ وكيف تبدّت في المقامات؟ يمثل المصنّف على ذلك بموقف مضحك من المقامة المارستانية حين يدخل عيسى ابن هشام إلى مارستان (مصحة) بصحبة معتزلي (وهو أبو داود المكلّم)، فينطق واحد من النزلاء (وهو أبو الفتح) بخطاب عنيف ضد مذهب المعتزلة لم يستطع عيسى ولا المعتزلي أن يجيبوه أو يردّوه! يقول كيليطو: إنه لموقف مضحك أن ينتصر مجنون على رجل عاقل بل متكلم حاذق!

وفي السياق نفسه ينتهي إلى الحديث عن العجائبية والغرائبية التي تتميز بها المقامات.

وأما الفصل الثالث فيتحدث فيه عن (المركز والمحيط) من خلال عدة أمور كالحكاية والقاصّ والمكدِّي، والمناقضة/المعاكسة في كثير من الموضوعات.

ويأتي الفصل الرابع للحديث عن الشاعر والمكدِّي، والذي ينطلق فيه المصنّف من رؤية الهمذاني الذي أفصح في بعض مقاماته عن التشابه بين وضع الشاعر ووضع المكدي، حيث أن القصص التي تضمنتها المقامات ليست مجرد مغامرات عاشها الراوي والبطل، بل هي أيضًا وضع تاريخي للهمذاني والعديد من نظرائه. ومن ثمّ ينطلق إلى الحديث عن المقامة والقصيدة والمصير المشتَرَك.

وفي الفصل الخامس يتحدّث المصنّف عن شِعريّة السِّتار، والتي تناولها من عدة جهات: النوع الجامع، والكتابة المرموزة، والصنعة والطبع.

وفي سياق آخر تأتي الفصول الخمسة الثانية التي أُدرجت تحت عنوان (التسمية والبنية)، وبدأ مسعاه في تحليل البنية السردية الكامنة في المقامات، مقارنة بنصوص أخرى، حيث بحث الفصل السادس قضية العاكس والانعكاس، فهل كانت المقامة انعكاسًا لشيءٍ ما؟ وهل انعكست في غيرها؟

ويبحث الفصل السابع الترابط في المقامات، من خلال البنية السردية وتمييز ما يحدد تصنيف النصوص في خانة المقامة أو في غيرها.

أما الفصل الثامن فكان عن تخييلات الـ"أنا"، وفيه يشبّه المصنّف هذه القضية بالقناع الشفاف، وكانت غالبية الدراسة على أحاديث ابن شرف.

وأما الفصل التاسع فكان حول ملاءمة التسمية. ثم جاء الفصل العاشر وكان حول التسمية بحد ذاتها.

ينتقل المصنّف بعد ذلك إلى الفصول الأخيرة التي عنون لها بعنوان (قضايا قراءة الحريري)، يبدؤها بالفصل الحادي عشر والذي يتكلّم فيه عن تجلّي الحريري بمقاماته.

ويأتي الفصل الثاني عشر ليلقي الضوء على نص مقامات الحريري ومتانته، ومدى إمكانية التعديل عليه والتحشية. فأبان عن حرص الحريري على تركيب النص بوسائط التبليغ والامتلاك البلاغي وحرية اللغة إزاء هيمنة الفكرة.

وفي الفصل الثالث عشر تناول ما أسماه (المعنى المتنكّر)، في إشارة إلى قضية انغلاق المقامات أمام قارئ اليوم وربما قارئ الأمس أيضًا.

فيما يبحث الفصل الرابع عشر فروق مقامات الحريري بالموازنة بينها وبين مقامات الهمذاني، وهل استطاعت أن تكون نظيرتها؟

ويختم بالفصل الخامس عشرالذي يناقش فيه العمل الأدبي وعلاقته بفلسفة الأخلاق، وكيف تمثل هذا الأمر عند الحريري ومقاماته؟ ولا سيما قضية الكذب والخرافة والخديعة والوهم.

يبقى الأمر الأهم في هذا الكتاب هو ما توصّل إليه الباحث في خاتمة الكتاب من نتيجةٍ بُنيَت على ما بحثَه أثناء الفصول كلها، والتي تفيد الرد على ما شاع من القول حول المقامات بأنها ذات ثروة لفظية مشبوهة، وأنها ذات أهمية هزيلة! فهو من خلال قراءته الحديثة -هذه- يرد على هذه المزاعم، واصفًا إياها بالتحليلات التافهة، وأن ذلك نابع عن عِيّ أصحابها الذين أَسقطوا عِيّهم على دراستهم للمقامات! وأن هذه الفكرة تحجب حيّزًا كاملًا من الأدب الكلاسيكي.

ثم شرعَ في تلخيص عمله في الكتاب، والذي تمثّل في بسط معنى بعض الكلمات: المقامة والحكاية والمثل والجدّ والهزل والسخف والصدق والكذب والمناظرة والموازنة والمعارضة...

وفي قراءته رأى في خلفية المقامات شبحَ الأدب يرتسم باستمرار، وحاول أن يحيط بهذا المفهوم من خلال فحص الأنساق التي يقوم عليها؛ ففحص أنساقه المهجورة في الأدب العربي المعاصر، وذكر أمثلة على ذلك، لأنه يرى بأن الأدب بمعناه الحديث هو الذي بانسلاله شيئًا فشيئًا إلى الثقافة العربية قد طرد الأدب بمعناه القديم، فلم يطرد الكلمة، بل ما تدل عليه الكلمة، لذا فقد ظلت كلمة الأدب حية لكنها صارت تعني (Litterature) وهو مصطلح فرنسي للأدب الحديث.

ومن هنا دعا المصنّف عبد الفتاح كيليطو إلى تجديد النصوص القديمة على ضوء الأسئلة الجديدة التي تطرحها العلوم الإنسانية، وإلى إعادة كتابة هذه النصوص ذاتها، كما أعاد آخرون كتابة الأوديسة وأوديب...

إنّ قيمة هذا مشروع ليست في أمثال هذه الدعوات، لأنها قائمة منذ مطلع عصر النهضة في القرن التاسع عشر حين احتذى الكتاب، وما يزالون، السرد المقاماتي، جزئيًا أو كليًا، وإنما في منهجيته الحديثة، بالاستفادة من المعارف الجديدة والتأويل الدلالي الذي أنعشته بعض المناهج النقدية الحديثة، وتكمن فضيلة هذه المنهجية في استمدادها لخصائص الثقافة العربية دون أن يملي على أنساقها مصطلحات مجتلبة، وبذلك سيكون من المفيد أن ينكب الإنسان على هذا التحوّل والقيام بجرْد ورصْد ما كسبته الثقافة العربية أو ما خسرته من هذا التحوّل، لا أن يصفّي حساباته مع الماضي بالإشاحة عنه.

للمزيد من أدب وثقافة:

عرض وتلخيص كتاب "تحقيق النصوص ونشرها" لعبدالسلام هارون

ملخص كتاب "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي" لميشيل فوكو

نبذة عن كتاب "الفصول والغايات" لأبي العلاء المعري